地质灾害:隐藏在自然中的危机

想象一下,一场突如其来的暴雨过后,原本宁静的山区突然传来轰鸣巨响。只见山坡上的土石如脱缰野马般奔涌而下,瞬间吞没了山下的村庄;又或是在毫无预兆的情况下,大地剧烈摇晃,房屋轰然倒塌,生命在这转瞬之间消逝,这便是地质灾害的恐怖威力。

地质灾害种类繁多,常见的有滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷和地震等。滑坡,就像山体在重力的拉扯下 “失足滑落”,岩土体沿着一定的软弱面整体下滑;泥石流则是饱含大量泥沙、石块的特殊洪流,在暴雨等因素激发下,从山谷呼啸而出,所到之处一片狼藉;崩塌是陡坡上的岩体或土体突然脱离母体,滚落堆积在坡脚;地面塌陷表现为地表岩体或土体向下陷落,形成一个个触目惊心的大坑;而地震,更是以其强大的能量,引发地面震动、建筑物倒塌,带来毁灭性的灾难 。

这些地质灾害的危害是多方面且极其严重的。在人员伤亡方面,据不完全统计,每年都有数千人因地质灾害失去生命。例如 2008 年的汶川地震,近 7 万人遇难,无数家庭支离破碎,那一幕幕生离死别的场景,至今仍令人痛心疾首。经济损失上,地质灾害对基础设施的破坏堪称巨大。道路被冲毁,桥梁坍塌,交通瘫痪,使得救援物资难以进入,正常的生产生活秩序被打乱。大量房屋倒塌,企业厂房受损,农业耕地被破坏,导致直接经济损失数以亿计。像 2010 年舟曲泥石流灾害,造成的直接经济损失高达 16.5 亿元 。

地质灾害还对生态环境造成了难以估量的破坏。山体滑坡和泥石流会破坏植被,导致水土流失加剧,土壤肥力下降,影响植物的生长和生态系统的平衡。一些珍稀动植物的栖息地遭到破坏,生物多样性受到威胁,生态链也因此断裂。比如在一些山区,由于地质灾害频繁发生,许多野生植物濒临灭绝,动物的生存空间也越来越小。

面对地质灾害带来的种种危机,地质灾害勘察工作就显得尤为重要。它就像是在与地质灾害进行一场赛跑,在灾害发生前,提前发现隐患,为后续的防治工作提供关键依据。通过准确的勘察,我们能够了解地质灾害的分布范围、活动规律、形成机制等,从而有针对性地制定防治措施,保护人民生命财产安全,减少经济损失,维护生态环境的稳定 。

传统勘察:艰难前行的困境

在无人机技术出现之前,地质灾害勘察主要依赖传统方法。地质测绘是基础手段之一,勘查人员需携带罗盘、水准仪、全站仪等工具,徒步在野外进行实地测量和绘制。他们要仔细观察地形地貌、地质构造等特征,用专业知识和经验来判断地质灾害的潜在风险。比如在山区进行滑坡勘察时,勘查人员需沿着山坡一步步测量坡度、岩层走向等数据,将这些信息记录在图纸上,为后续分析提供依据 。

钻探也是重要方法,通过钻探设备向地下钻孔,取出岩芯样本,以此了解地下地质结构和岩土性质。在探测地面塌陷隐患时,就会在可疑区域布置钻孔,分析岩芯,判断地下是否存在空洞、软弱层等情况 。还有物探方法,利用地球物理场的变化来探测地质体的分布和性质,像通过电法勘探来寻找地下的断裂构造,利用重力勘探来确定地下密度异常区域 。

但传统勘察方法存在诸多局限性。效率方面,以山区大面积泥石流隐患排查为例,依靠人工徒步勘查,每天能覆盖的范围非常有限。若要完成一个面积达数百平方公里的山区勘查,可能需要数月甚至数年时间,难以满足快速获取地质灾害信息的需求。准确性上,人工观测和判断受主观因素影响较大。在复杂地质条件下,对一些细微地质变化的判断可能出现偏差。比如在判断岩层是否存在潜在滑动面时,不同勘查人员可能因经验和知识水平差异,得出不同结 论 。

安全性同样是大问题。在地质灾害现场,勘查人员面临诸多危险。地震后的废墟余震不断,滑坡和泥石流现场随时可能再次发生坍塌。2013 年雅安地震后,部分勘查人员在进入震区进行地质灾害勘察时,就遭遇了余震,导致设备损坏,人员也受到不同程度的惊吓和伤害。传统勘察方法的覆盖范围也受限,对于一些地形复杂、交通不便的区域,如深山峡谷、陡峭悬崖等,人工难以到达,就无法获取准确的地质灾害信息 。

无人机登场:科技带来的新希望

在传统地质灾害勘察面临重重困境时,无人机技术的出现,无疑为这个领域带来了新的曙光。无人机,这个看似小巧却蕴含巨大能量的飞行器,凭借其独特的优势,迅速在地质灾害勘察中崭露头角。

无人机的优势

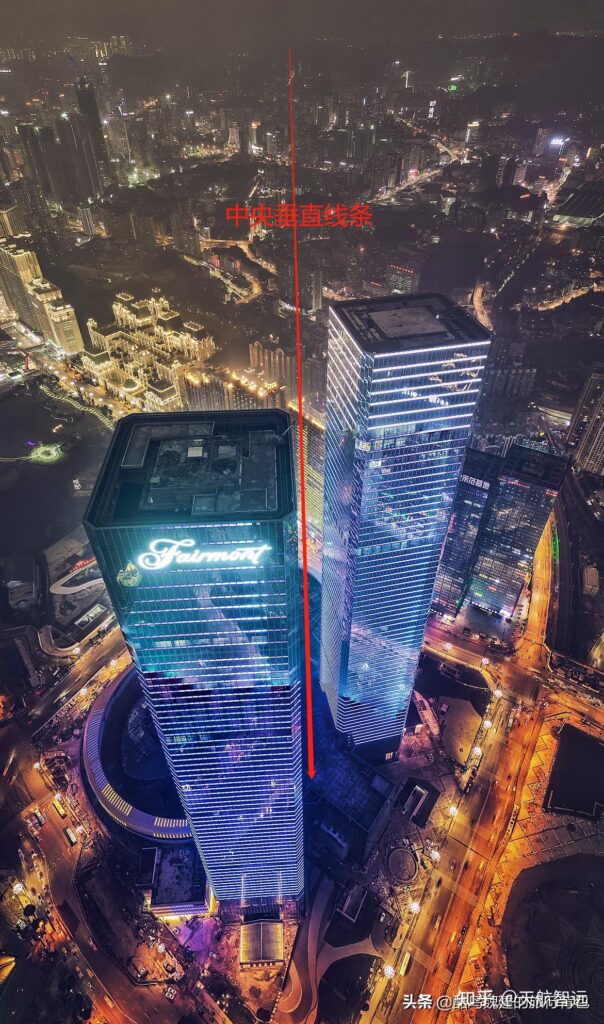

无人机在地质灾害勘察中具有众多显著优势。首先是高精度测绘,它搭载的高分辨率相机、激光雷达等先进传感器,能够捕捉到地面微小的地形变化和地质特征,实现毫米级的高精度测量。就像给大地做了一次精细的 “CT 扫描”,能清晰地呈现出地质构造的细微之处,为地质灾害风险评估提供精准的数据支持。在对滑坡区域进行勘察时,无人机可以精确测量滑坡体的边界、坡度变化以及位移情况,让我们对滑坡的规模和发展趋势有更准确的判断 。

无人机适应复杂环境的能力也十分出色。无论是陡峭的山崖、幽深的峡谷,还是危险的地震废墟、泥石流现场,它都能无畏前往。无需担忧人员的安全问题,无人机可以在这些危险区域上空自由穿梭,通过空中采集数据,免除了大部分人工进场勘测的需求,大大提高了作业效率并保障了人员安全。在地震后的灾区,余震随时可能发生,地面布满了废墟和危险的裂缝,人工勘察困难重重。而无人机却能轻松飞临现场,快速获取灾区的影像资料,为后续救援和灾害评估提供关键信息 。

全面覆盖也是无人机的一大亮点。它能够按照预设的航线,全面覆盖整个地质灾害勘察现场,获取全面完整的地理信息。相比传统方式只能获取部分信息,无人机勘测的优势不言而喻。在对大面积的山区进行泥石流隐患排查时,无人机可以一次性覆盖广阔区域,将每一处山坡、每一条沟壑都纳入监测范围,确保不会遗漏任何潜在的危险点 。

高效作业也是无人机的突出优势。现代无人机具备长时间飞行能力和高效的数据处理能力,能够在短时间内完成大面积区域的测绘任务。以大疆 Mavic 3E 便携测绘无人机为例,单架次即可完成 2 平方公里的二维正射影像数据采集。在面对突发地质灾害时,无人机能够迅速响应,快速抵达现场进行勘察,及时为救援和决策提供数据支持,大大缩短了灾害应对的时间 。

此外,无人机还能实现实时监测。它可以定期或实时地飞行在地质灾害隐患区域周边,获取高分辨率的影像数据,用于比较不同时间点的地貌、植被、水体等情况,从而监测环境的变化。一旦发现异常,就能及时发出警报,为地质灾害的早期预警提供有力支持。在对地面塌陷隐患区域进行监测时,通过无人机定期拍摄的影像对比,能够及时发现地面是否出现微小的沉降变化,提前采取措施进行防范 。

常用无人机类型

在地质灾害勘察中,常用的无人机类型主要有多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机和固定翼无人机 。

多旋翼无人机结构简单,具有可悬停、操控方便、可折叠、可垂直起降的优点。它就像一个灵活的空中小卫士,能够在狭小的空间内自由飞行,精准地定位到需要勘察的区域。在对一些小型滑坡或崩塌现场进行详细勘察时,多旋翼无人机可以悬停在目标上方,近距离拍摄高清影像,获取详细的地质信息。不过,它也存在一些缺点,载重能力一般,飞行速度较慢,续航时间较短,这在一定程度上限制了它的作业范围和效率 。

无人直升机飞行速度相对较快,载重能力较强,续航时间也比较长。它能够携带更多的设备,进行更复杂的勘察任务。在需要对大面积区域进行初步勘察时,无人直升机可以快速到达目的地,利用其搭载的设备获取宏观的地质信息。但是,它的结构相对复杂,对操作人员的技术要求较高,维护成本也相对较高 。

垂直起降固定翼无人机结合了固定翼无人机和直升机的优点,飞行速度快,可垂直起降,续航时间长。它既可以像固定翼无人机一样快速巡航,覆盖大面积区域,又能像直升机一样垂直起降,在复杂地形环境中灵活作业。在对山区等地形复杂的地质灾害区域进行勘察时,垂直起降固定翼无人机可以轻松应对,高效地完成任务。然而,它的载重能力相对较弱,不可悬停,机械结构也比较复杂 。

固定翼无人机则具有飞行速度快、载重能力强、续航时间长、结构相对简单的优势。它适合对大面积的地质灾害区域进行快速的初步勘察,能够在短时间内获取大量的宏观地质信息。在对大型地震灾区进行整体评估时,固定翼无人机可以快速飞过灾区,拍摄大面积的影像,为后续的救援和重建规划提供重要依据。但它对起飞环境要求较高,不能悬停,在一些地形复杂或空间狭小的区域作业时会受到限制 。

版权声明:

本文内容来源于网络转载,出于传递更多信息之目的,转载并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

原创版权:本文原载于“[知乎]”(原文链接:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26677598426),版权归原作者及原出处所有。

转载授权:我们已尽力联系作者获取转载授权,如涉及版权问题,请原作者或来源网站及时与我们联系。

内容完整性:转载内容尽量保持了原文的完整性,但可能因格式需要存在细微改动。

读者责任:本文内容仅供参考,读者依据本文内容做出的任何行为及其后果,由读者自行负责。

联系我们:如你认为本文内容侵犯了您的权益,或希望讨论转载事宜,请您与我们联系,我们将及时进行处理。

-2-scaled.jpg)

-拷贝-300x300.webp)